10年以上、教会ホームページの制作に携わる中で、「しっかり効果を出しているホームページ」と「そうでないホームページ」は、ぱっと見て分かるようになってきました。

ここでは、効果的な教会ホームページを作るためのポイントを絞って、お話しします。

ホームページの主役は教会ではありません。読み手です。

教会ホームページは「自分の言いたいことを書く」場所ではありません。

読み手、特に初めて教会に関心を持った方の目線に立つことがとても大切です。

たとえばデートの場面を想像してみてください。

相手が自分のことばかり話し続けたら、どう感じるでしょうか?

「私は東大出身で、年収2600万円。世田谷のマンションに住んでいて、家具はハーマン・ミラーとルイ・ヴィトン、車はロールスロイスとベンツ…。父は官僚で…」

そんな自慢話を延々と聞かされたら、仲良くなりたいとは思えませんよね。

でも、実際にそうしたホームページが存在します。

豪華な礼拝堂の写真、大物牧師の経歴、聖歌隊の充実度…。

もちろんそれらが素晴らしいことは間違いありませんが、「それだけ」だと、読み手には単なる自慢に映ってしまうのです。

ホームページは会話ではないため、相手の声を直接聞くことはできません。だからこそ、相手の話を“聞く”ことができない代わりに、相手の心に“寄り添う”ことが大切です。

たとえば、

「はじめて教会に行かれる方は不安なことも多いと思います。もし心配なことがあれば、遠慮なくお問い合わせください。」

このような一文があるだけで、読み手の心はぐっと和らぎます。

また、自己紹介もただ情報を並べるのではなく、読み手の目線で伝えてみてください。牧師の経歴を長々と紹介するよりも、初めての方に向けた牧師の呼びかけ動画などがあると、ぐっと親しみやすくなります。

ホームページに必要なのは「教会の自慢」ではなく、読み手へのガイドと配慮です。

ホームページで伝道しようとしないでください

「教会ホームページは伝道のためにある」とお考えではないでしょうか?

もちろん、広い意味ではホームページも伝道の一環です。

しかし、ホームページはみことばを語る場所ではなく、「教会に来ようと考えている人に安心を与える場所」だと、私は考えています。

たとえば、道路や駅の看板のように「通りすがりに見てもらう広告」と、

ホームページは性質がまったく違います。

ホームページは「検索してまで見に来る人」が見る場所です。

釣りに興味がない人が釣りのホームページを見ますか?

アイドルに興味のない人がアイドルのサイトを見ますか?

見ませんよね。

つまり、教会に少しでも関心のある人だけが、教会ホームページにアクセスしているのです。そういう人が「教会の外から中をそっと覗いている」状態だと考えてください。

そんなときに、いきなり

「イエスを信じなさい」

とは言いませんよね。まずは、

「よろしければ中をご覧になりますか。歓迎しますよ。」

そう声をかけるようなホームページが理想なのです。

初めて教会に行こうとする方は、不安をたくさん抱えています。

- どんな服装で行けばいいの?

- お金は必要なの?

- 子ども連れでも大丈夫?

- 私なんかが行ってもいいのかな?

こうした気持ちに、しっかり寄り添ってあげること。

それが、教会ホームページの最初の役割です。

もちろん、みことばや信仰のコンテンツを掲載するのが悪いわけではありません。

大事なのは「優先順位」。

まず「安心感」を提供する。その上で、適切な伝道コンテンツを配置すればよいのです。

毎日更新しなくて大丈夫。年3〜4回で十分です

ホームページを立ち上げると、「毎日更新しないと意味がない」と思いがちですが、それは誤解です。

結論から言えば、年に3〜4回の更新で十分です。

なぜなら、「毎日ホームページを見に来る人はほぼいない」からです。

教会員ですら、毎日は見ません。

むしろ、こう考えてください。

「その人が教会ホームページを見るのは、人生で1回きりかもしれない」

つまり、その1回の訪問で、伝えるべきことをしっかり伝える必要があります。

だからこそ、ダラダラと日記のように情報を並べるのではなく、

温かく、分かりやすい言葉で、教会の様子や安心感を届けることが大切なのです。

アクセスが多ければ良いわけではありません

「どうしたらアクセス数が増えますか?」という質問をよくいただきます。

その答えとして、たとえば「有名アーティストのコンサートを教会で開催すれば、一気にアクセスは増えます」とお答えします。

すると、「それは違うでしょ」と言われることもありますが、実は間違っていません。

なぜなら、「アクセス数を増やす」ことが目的になってしまっている時点で、ズレているからです。

教会ホームページは、基本的にアクセス数は少ないです。

1日5〜10人、どんなに多い教会でも100〜200人ほど。

ですが、これはとても価値のあるアクセスなのです。

1日10人でも、1ヶ月で300人。

これだけの人が教会に関心を持って「覗いてくれている」のです。

教会の歴史の中で、こんなことはかつてなかったのではないでしょうか?

ですから、無理にアクセス数を増やす必要はありません。

むしろ、

「今のホームページを見て、実際に来会する人がいるかどうか」

ここが重要です。

来会者がいないなら、アクセスを増やしても意味はありません。

ゼロに何をかけてもゼロです。

まずは、読み手が「行ってみよう」と思えるホームページに改善することが先決です。

ただし、アクセスが「ゼロ」の状態は論外です。

- 他の団体のホームページからリンクを張ってもらう

- キリスト教系の情報サイトに掲載する

- 地域名(例:「名古屋市中区の教会」)をページ内に明記する

といった基本的な検索エンジン対策(SEOといいます)は行ってください。

文章は読まれない? それは誤解です

「文章は誰も読まない。だから画像や動画を中心にしてビジュアルで魅せよう」と考えている方、意外と多いのではないでしょうか?

しかし、それは大きな誤解です。

読まれないのは「興味のない文章」であって、関心がある内容であれば、人はしっかり読みます。

たとえば、はじめて教会に行ってみようと思って検索してきた人は、不安でいっぱいです。

- どんな人たちが集まっているのか?

- 初めてでも受け入れてもらえるのか?

- 服装や持ち物に決まりはあるのか?

- 何をする場所なのか?

そういった「知りたいこと」が明確にあるのです。

それに応える文章がなければ、たとえどんなにおしゃれなデザインであっても、「中身が見えない」ホームページだと感じられてしまいます。

ここで、広告の世界でよく使われる2つの手法を紹介します。

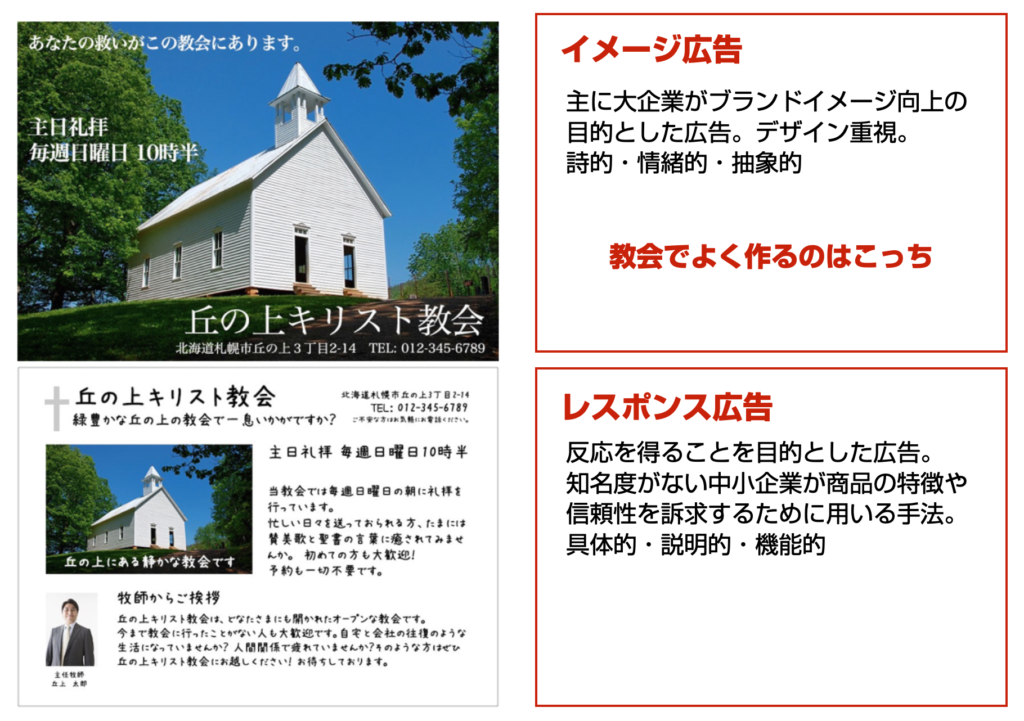

| イメージ広告(認知・ブランディング目的) | 見た目の印象・ブランドの世界観を伝える広告です。 有名企業や芸能人が起用されるテレビCMやおしゃれな雑誌広告などが代表例です。 |

| レスポンス広告(行動喚起目的) | 「申し込む」「問い合わせる」「来店する」など、明確な行動を促す広告です。 新聞折込チラシやDMなどがこれにあたります。 |

教会ホームページが目指すべきは、レスポンス広告型です。

理由は単純です。

教会にはブランド力がありません。(少なくとも、ほとんどの教会はそうです)イメージ広告は、知名度がある企業・団体が「雰囲気や世界観だけで人を惹きつけられる」から成り立つ手法です。

たとえば、おしゃれな写真と数行のキャッチコピーだけで成立するAppleやスターバックスの広告を、名もなき個人商店が真似しても効果が出ないのと同じです。

私がセミナーなどでよく紹介するチラシの事例があります。

- 上のチラシはイメージ広告型。美しいデザインで余白が多く、情報は最小限。おしゃれですが、中身が見えず、「どんな場所か分からない」「不安」と感じられるかもしれません。

- 下のチラシはレスポンス広告型。牧師の写真があり、温かい挨拶文で「初めての方へようこそ」というメッセージが込められており、行動(=来会)を促す構成になっています。

反応が高いのは圧倒的に後者です。

なぜなら、教会という「入りづらい場所」には、安心感と明確な情報提供が求められているからです。

特に教会ホームページにおいては、

- どんな思いで活動しているのか

- 初めての方への歓迎の気持ち

- 安心して来会できる理由

- 礼拝での所作に関する説明

など、言葉で伝えることが最も信頼感につながります。

動画も有効な手段ですが、再生しなければ中身がわからないうえ、最後まで見ないと伝わらないことも多いです。

文章は、パッと見ただけで“雰囲気”や“愛”が伝わる力があります。

デザインと文章の理想的な割合は、

- 文章:60〜70%

- 画像・動画:30〜40%

くらいです。

見た目の美しさももちろん大切ですが、「言葉で人を動かす」ホームページこそが、初めての方の心に届くのです。

愛のある教会ホームページを作りましょう

最後に、最も大切なことをお伝えします。

愛のある、読み手に寄り添った教会ホームページをつくりましょう。

教会は、誰でも安心して来られる場所であるべきです。

ですが、実際に宗教施設に足を運ぶのはとても勇気がいります。

- 自分のような人間でも行っていいのかな…

- 信仰を押しつけられないかな…

- 否定されたりしないかな…

そう思っている人に、温かく手を差し伸べるのが、ホームページの役割です。

みことばを語るのは、礼拝堂で良いのです。

ホームページでは、まず安心を届けてください。

それこそが、本当の意味での「伝道」につながっていくのです。

お問い合わせ・ご依頼

しつこい営業などは一切いたしません。

教会ホームページ・広告物のことなど、お気軽にお問い合わせください。(匿名OK)

お問い合わせ・ご依頼

ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください